細菌性膣炎とカンジダの違い|見分け方と併発リスク

更新日:

監修者|橋田修医師

ひよりレディースクリニック福岡博多院長

産婦人科専門医

「おりものがいつもと違う」「かゆみやにおいが気になる」といった症状は、多くの女性が経験するデリケートなお悩みのひとつです。

このような不調の原因として代表的なのが、「細菌性膣炎」と「カンジダ膣炎」で、どちらも似た症状が見られますが、原因や治療法はまったく異なります。

本記事では、それぞれの違いや見分け方、併発の可能性、そして再発を防ぐためのポイントまで、産婦人科専門医がわかりやすく解説します。

目次

細菌性膣炎とカンジダは何が違う?

細菌性膣炎とカンジダ膣炎は、原因となる菌・症状・治療法がまったく異なる膣のトラブルです。

それぞれについて、発症のメカニズムや症状の特徴、診断方法や治療法の違いをご説明します。

原因となる菌の違い

細菌性膣炎は"細菌バランスの乱れ"、カンジダ膣炎は"カビ(真菌)の増殖"が原因です。

細菌性膣炎の特徴

膣内には、もともと「乳酸桿菌(ラクトバチルス)」という善玉菌が多く存在しており、外部からの雑菌の侵入を防いだり、膣内を弱酸性に保ったりすることで、自浄作用(自然な清潔機能)を維持しています。

しかし、さまざまな要因によってこの乳酸桿菌が減少すると、代わりに「ガードネレラ菌」などの嫌気性細菌(悪玉菌)が増殖し、膣内の細菌バランスが崩れてしまいます。

このようにして起こるのが、細菌性膣炎です。

カンジダ膣炎の特徴

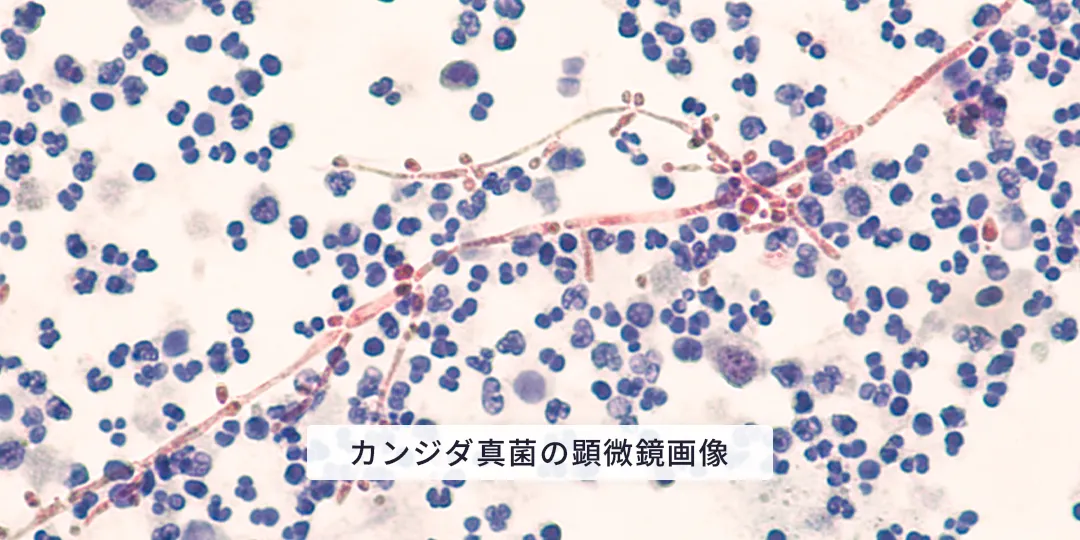

カンジダ膣炎は、「カンジダ菌」と呼ばれる真菌(カビの一種)が膣内で異常に増殖することによって起こる炎症性の疾患です。

カンジダ菌は、健康な人の膣や皮膚、消化管などに存在している常在菌のひとつであり、普段は悪さをすることはありません。

しかし、免疫力が低下したり、膣内環境が乱れたりすると、カンジダ菌が過剰に増殖し、膣や外陰部に炎症を引き起こします。

また、発症後すぐに治療すれば多くは短期間で改善しますが、体質的に繰り返しやすい方もいらっしゃいます。

発症のきっかけの違い

両者とも「免疫力の低下」や「膣内環境の変化」で発症しますが、誘因は少し異なります。

細菌性膣炎

ストレス、疲労、睡眠不足、過度な洗浄、生理や性交渉、抗生物質の長期服用など、膣内の環境を変化させるあらゆる要因がきっかけになります。

カンジダ膣炎

ストレスや疲労、風邪などで免疫力が低下したときに発症しやすくなります。また、妊娠、糖尿病、抗生物質の服用、通気性の悪い下着の着用などもきっかけとなります。

症状の違い(おりもの・におい・かゆみなど)

| 細菌性膣炎 | カンジダ膣炎 | |

|---|---|---|

| おりもの | 灰色がかった乳白色、サラサラした水っぽい性状、量が多い | 白くポロポロしたカッテージチーズ状や酒粕状の塊状 |

| におい | 魚が腐ったような強い生臭さが特徴 | においはほとんどない |

| かゆみ | 軽度または感じないことが多い | 強いかゆみやヒリヒリとした灼熱感を伴うことが多い |

| その他 | 外陰部の違和感や軽い刺激感 | 外陰部の赤み・腫れ・ただれなどを伴うこともある |

検査や診断方法の違い

どちらも“おりもの検査”で診断しますが、調べる菌が異なります。

細菌性膣炎の診断方法

| 顕微鏡検査 | 採取したおりものを顕微鏡で観察し「手綱細胞(clue cell)」と呼ばれる特徴的な細胞が存在するかどうかを確認します。手綱細胞とは、膣の粘膜細胞の表面に細菌がびっしり付着した状態で、細菌性膣炎に特有の所見です。 |

|---|---|

| pH測定 | 膣内のpH(酸性度)を測定します。健康な膣はpH4.0〜4.5の弱酸性に保たれていますが、細菌性膣炎ではpHが5.0以上のアルカリ性寄りに傾く傾向があります。 |

| 細菌の培養検査 | 必要に応じて、膣分泌物を培養し、増殖した菌の種類を調べることもあります。特に再発を繰り返している場合や、治療の効果が不十分な場合に有効です。 |

カンジダ膣炎の診断方法

| 顕微鏡検査 | 膣分泌物(おりもの)を採取し、顕微鏡で観察します。カンジダ菌の菌糸や胞子が確認されれば、カンジダ膣炎と診断されます。菌糸とはカンジダ菌が増殖・活性化している状態で、炎症が起きていることを示します。 |

|---|---|

| 培養検査 | 再発を繰り返している方や、治療を受けてもなかなかよくならないケースでは、採取した菌を培養して、菌の種類(カンジダ・アルビカンス、カンジダ・グラブラータなど)を詳しく調べることがあります。菌種によっては一部の治療薬が効きにくい場合もあるため、より適切な薬剤選択の参考になります。 |

治療法の違い

細菌性膣炎の治療法

細菌性膣炎の治療では、膣内で過剰に増殖した悪玉菌を抑え、膣内のバランスを整えることが目的となります。使用するのは主に抗菌薬です。

- ●抗菌薬の使用

- 代表的な薬剤として、「メトロニダゾール」や「クリンダマイシン」などの抗菌薬が使用されます。これらは膣内に直接挿入する膣錠タイプと、飲み薬として全身に作用する内服薬があります。どちらを使うかは、症状の程度や妊娠の有無などによって医師が判断します。

- ●膣洗浄について

- おりものの量が多く、不快感が強い場合などは、治療の一環として膣内の洗浄を行うこともあります。ただし、自己判断で洗浄を繰り返すと膣内の善玉菌まで洗い流してしまう可能性があるため、医療機関で必要に応じて実施されます。

- ●妊娠中の対応

- 内服薬は全身に作用するため、特に妊娠初期には使用を避ける場合があります。一方、膣錠は局所にのみ作用し、身体全体への影響が少ないため、妊娠中の治療では膣錠が選ばれることが多いです。

カンジダ膣炎の治療法

カンジダ膣炎の治療では、膣内で異常増殖したカンジダ菌を抑えるため、抗真菌薬が使われます。症状や再発の有無、患者さまの体調などに応じて、薬の種類や使い方が選ばれます。

- ●抗真菌薬による治療

- 主に「ミコナゾール」や「クロトリマゾール」といった抗真菌薬を用います。これらは、膣内に直接作用させる膣錠、外陰部のかゆみや赤みを抑える外用薬、全身に作用する内服薬のいずれか、または組み合わせで処方されます。症状が強い場合や繰り返す場合には、数日間にわたって使用することが一般的です。

- ●市販薬との違い

- 薬局では市販のカンジダ治療薬も販売されていますが、カンジダ膣炎にしか効果がなく、細菌性膣炎や他の膣炎には効きません。症状が似ているからといって自己判断で使ってしまうと、症状が悪化したり、治療が遅れたりするおそれがあります。

- ●妊娠中の対応

- 内服薬は全身に作用するため、特に妊娠初期には使用を避ける場合があります。一方、膣錠は局所にのみ作用し、身体全体への影響が少ないため、妊娠中の治療では膣錠が選ばれることが多いです。

医療機関での診断の重要性

カンジダ膣炎は、症状が似ている別の病気と見分けにくいことがあるため、婦人科など医療機関での正確な診断がとても大切です。適切な薬を選ぶことで、早期の改善と再発予防につながります。

見分け方のポイント|症状からセルフチェック

細菌性膣炎もカンジダ膣炎も、見た目や症状だけでははっきりと区別できないことも多いため、正確な診断は医療機関で行う必要があります。

ただし、日常生活の中で「どちらの可能性が高いか」を知っておくことは、早めの対処につながります。以下のセルフチェックを参考に、気になる症状がある方は一度婦人科を受診しましょう。

「においが気になる」のはどっち?

細菌性膣炎の可能性が高いです。

特に、「魚が腐ったような生臭いにおい」がする場合は、細菌性膣炎の典型的なサインです。においは強く、下着やズボンを通して感じることもあります。おりものの量が多く、サラサラとした性状があるのも特徴です。

「かゆみが強い」のはどっち?

カンジダ膣炎の可能性が高いです。

外陰部や膣の中に強いかゆみを感じたり、赤み・腫れ・ヒリヒリ感が出ている場合は、カンジダ膣炎が疑われます。また、白くポロポロしたおりもの(カッテージチーズ状)も特徴的です。

こんなときは医療機関を受診しましょう

以下のようなケースに当てはまる場合は、自己判断せず、できるだけ早く婦人科を受診してください。

- 症状がどちらとも判断しづらい、見分けがつかないとき

- 市販薬を使用しても症状が改善しないとき

- かゆみやにおいが強く、日常生活に支障が出ているとき

- 繰り返し同じような症状が出ているとき(再発)

- 妊娠中や妊娠希望中で、薬の使用に不安があるとき

細菌性膣炎とカンジダは併発することもある?

細菌性膣炎とカンジダ膣炎は、同時に併発することがあります。どちらも「膣内の環境バランスが崩れたとき」に発症しやすい疾患です。

そのため、免疫力の低下やストレス、抗生物質の服用など、一つの原因によって複数の菌が異常増殖し、両方の症状が出ることがあるのです。

複数の菌が関与する「混合感染」とは?

異なる種類の菌が関係している状態を「混合感染(こんごうかんせん)」といいます。

たとえば、細菌性膣炎に見られる「魚が腐ったようなにおい」と、カンジダ膣炎に特徴的な「強いかゆみ」や「白いおりもの」が、同時に現れることがあります。

症状が重なり合うため、ご自身では原因を正確に見極めるのが非常に難しく、市販薬で対処しても効果が出ない、あるいは悪化してしまうことも少なくありません。

併発時の治療はどうなる?

混合感染の場合、それぞれの原因菌に合わせた治療が必要です。

そのため、医師は検査結果や症状の経過をふまえて、複数の治療薬を組み合わせて処方します。治療の優先順位や使い方も患者さまの体調に応じて調整されるため、必ず医療機関での診断・治療が必要です。

繰り返す原因と予防のポイント

細菌性膣炎やカンジダ膣炎は、一度治っても再発しやすい病気です。

その背景には、体質や生活習慣、デリケートゾーンのケア方法など、日常の中にあるさまざまな要因が関係しています。

ここでは、よくある再発の原因と、日常生活でできる予防法をご紹介します。

体質やライフスタイルによる影響

免疫力の低下

疲れやストレス、睡眠不足が続くと、身体全体の免疫力が下がり、膣内の善玉菌(乳酸桿菌)が減少します。

その結果、カンジダ菌や悪玉菌が増えやすくなり、膣内環境のバランスが崩れてしまいます。

生理周期

生理中は膣内がアルカリ性に傾きやすく、菌が増殖しやすい状態になります。

ナプキンの長時間使用や湿度の高い環境も影響し、再発の引き金となることがあります。

通気性の悪い下着

こもりやすい素材や締めつけの強い下着は、ムレやすく、通気性も悪いため、カンジダ菌が増殖しやすい環境をつくってしまいます。

とくに汗をかきやすい季節や、長時間の着用が続く日は注意が必要です。

抗生物質

風邪や感染症などで抗生物質を服用すると、悪い菌だけでなく膣内の善玉菌まで減ってしまうことがあります。

その結果、カンジダ菌が増殖しやすくなり、再発のきっかけになることがあります。

デリケートゾーンケアの注意点

- 洗いすぎない: 膣内は自浄作用があるため、洗浄剤で過度に洗うと善玉菌まで洗い流してしまいます。デリケートゾーン専用のソープを使い、外側を優しく洗いましょう。

- 乾燥させすぎない: 洗浄後は清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、十分に乾燥させましょう。

- 通気性を良くする: 下着は締め付けの少ない、コットンなどの通気性の良い素材を選ぶことが大切です。

膣内フローラを整える

膣内には腸と同じように、「膣内フローラ(膣内細菌叢)」が存在します。このバランスを保つことが、トラブルを繰り返さない身体づくりの土台となります。

膣内フローラを詳しく知るプロバイオティクスの摂取

ヨーグルトや乳酸菌飲料、女性の膣環境に配慮したサプリメントなどを活用することで、腸内だけでなく膣内の善玉菌もサポートできます。

近年では、ラクトバチルス・クリスパタスやラクトバチルス・ジェンセニイなど、膣内フローラに特化した菌株に注目が集まっており、再発を繰り返しやすい方や妊娠を希望される方の体調管理にも活用されています。

ひよりレディースクリニック福岡博多では、2種類のプロバイオティクスサプリメントをご紹介しています。

ご希望の方には、患者さまの体質や症状に応じてご案内いたしますので、診察時にお気軽にお申し出ください。

プロバイオティクスを詳しく知るバランスの取れた食事

偏った食事や無理なダイエットは、免疫力の低下を招き、膣内環境にも影響します。

タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することを心がけましょう。

不安なときは婦人科へご相談ください

おりものの変化や外陰部のかゆみ・においなどの症状は、細菌性膣炎やカンジダ膣炎だけでなく、性感染症や子宮頸がんなど、ほかの病気のサインである可能性もあります。

「きっとすぐ治るだろう」「恥ずかしくて相談しづらい」といった理由で自己判断し、市販薬を使用したり、症状を放置したりしてしまうと、かえって症状が悪化したり、原因菌の特定が難しくなったりすることもあります。

少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

ひよりレディースクリニック福岡博多では、まずは丁寧な問診を行い、患者さまの症状やお悩みをしっかりとお伺いします。必要に応じておりもの検査を行い、原因となっている菌や状態を詳しく調べます。

検査結果をふまえて、それぞれの原因に合った治療法(膣錠・外用薬・内服薬など)をご提案いたします。

「どちらの病気か分からない」「繰り返すのが不安」と感じたら、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。